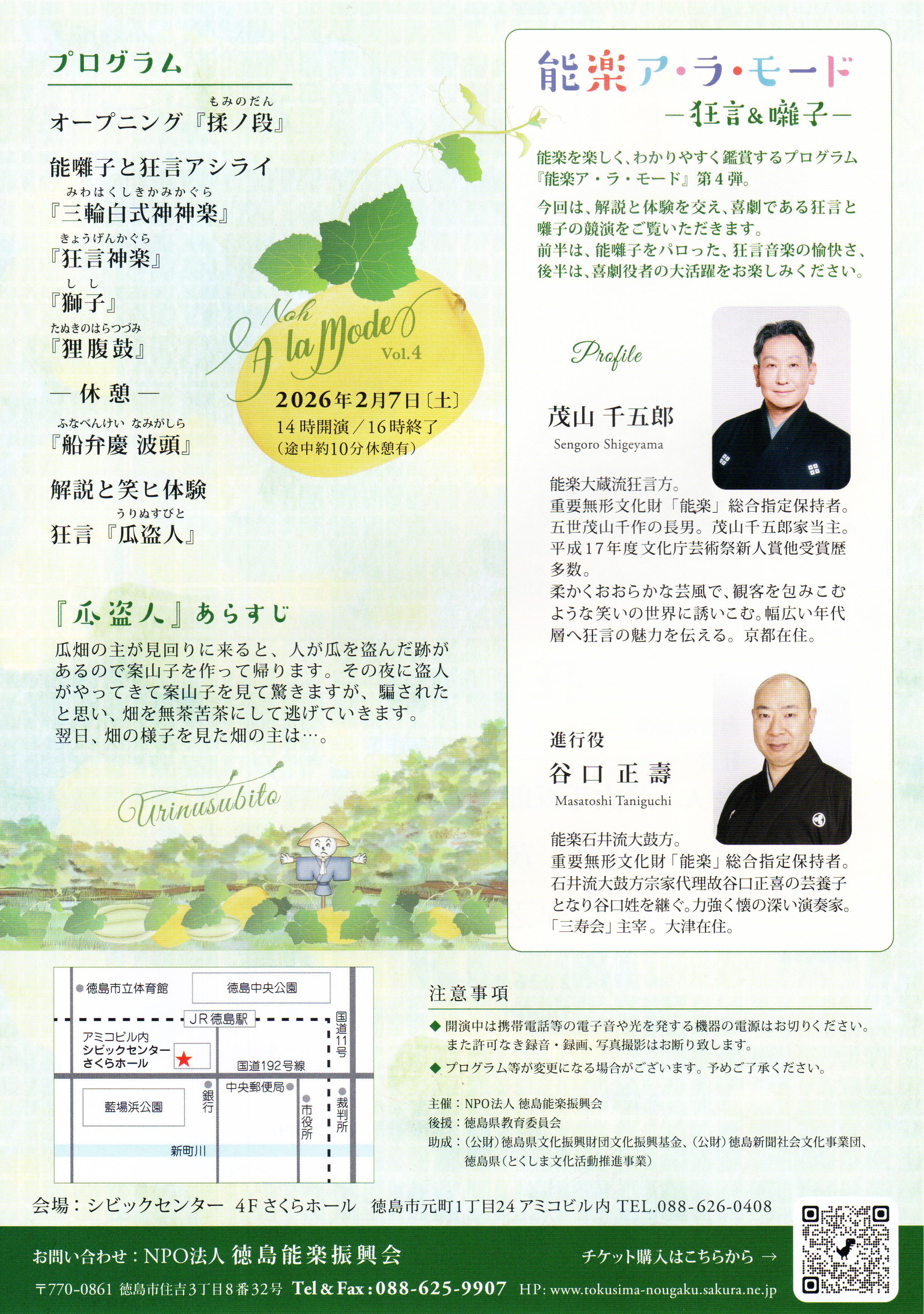

狂言アシライ 囃子用語で狂言の中で囃子を演奏することを狂言アシライ、略してアシライとも言う。囃子方は全員正座し、笛と小鼓は右向き、大鼓と太鼓は左向きに向き合います。手組は能よりも簡略され、単純で軽妙に演奏します。狂言神楽では笛・小鼓、あるいは笛単独の場合もあります。能に引き続き狂言が演じられるときは居残って演奏するが、常は狂言の演奏直前に切戸より出てきて演奏が終われば切戸より退場します

「揉の段」 〈翁〉における三番三(叟)の舞の前半部分。シテ方による翁の舞が終わると面を取り拝礼をして退場(翁ガエリ)する。すると小鼓三挺、大鼓による 揉出シ という演奏が始まり、笛が途中から吹き留めると狂言方が立ち上がり正先(しょうさき)に走り出て左小回りをして常座に行き、直面(ひためん)での揉の段の舞が始まる。舞は7節からなり、掛け声をかけながら足拍子踏んで前後左右に動く活発なものである。揉の段が終わると後見座に移動し、黒式尉の面をかけ鈴を持って舞う後半の 鈴ノ段に移る。

「三輪白式神神楽」

「狂言神楽」 狂言の小段でリズミカルな舞事を指す。笛と小鼓のみで、笛はアワセ吹き、小鼓は乙を雨だれのように打つ。三番三の鈴の段に類似する。

「獅子」 狂言の獅子舞は、大蔵流では「獅子聟」、和泉流では「越後聟」があり、能「望月」と同様の獅子舞が行われる。すなわち赤頭に広げた金扇を1本ないし2本を付け、覆面をして舞をする。

「狸腹鼓」釣狐を念頭に江戸中期以降に出来たと考えられている。釣狐と異なるところは尼僧に化けた母親狸もしくは雌狸である点、また犬に吠えられて正体がばれる点等であるが流派内でも異なる演出がある。大蔵流では重習である。

「船弁慶 波頭」 能「船弁慶」で、アイの狂言方の船頭とワキ方のの弁慶との間で交わされる問答並びに船出から次第に海が荒れて荒波が打ち寄せる状況をアイのセリフと所作に合わせた囃子方の演奏を「波頭」と称する。

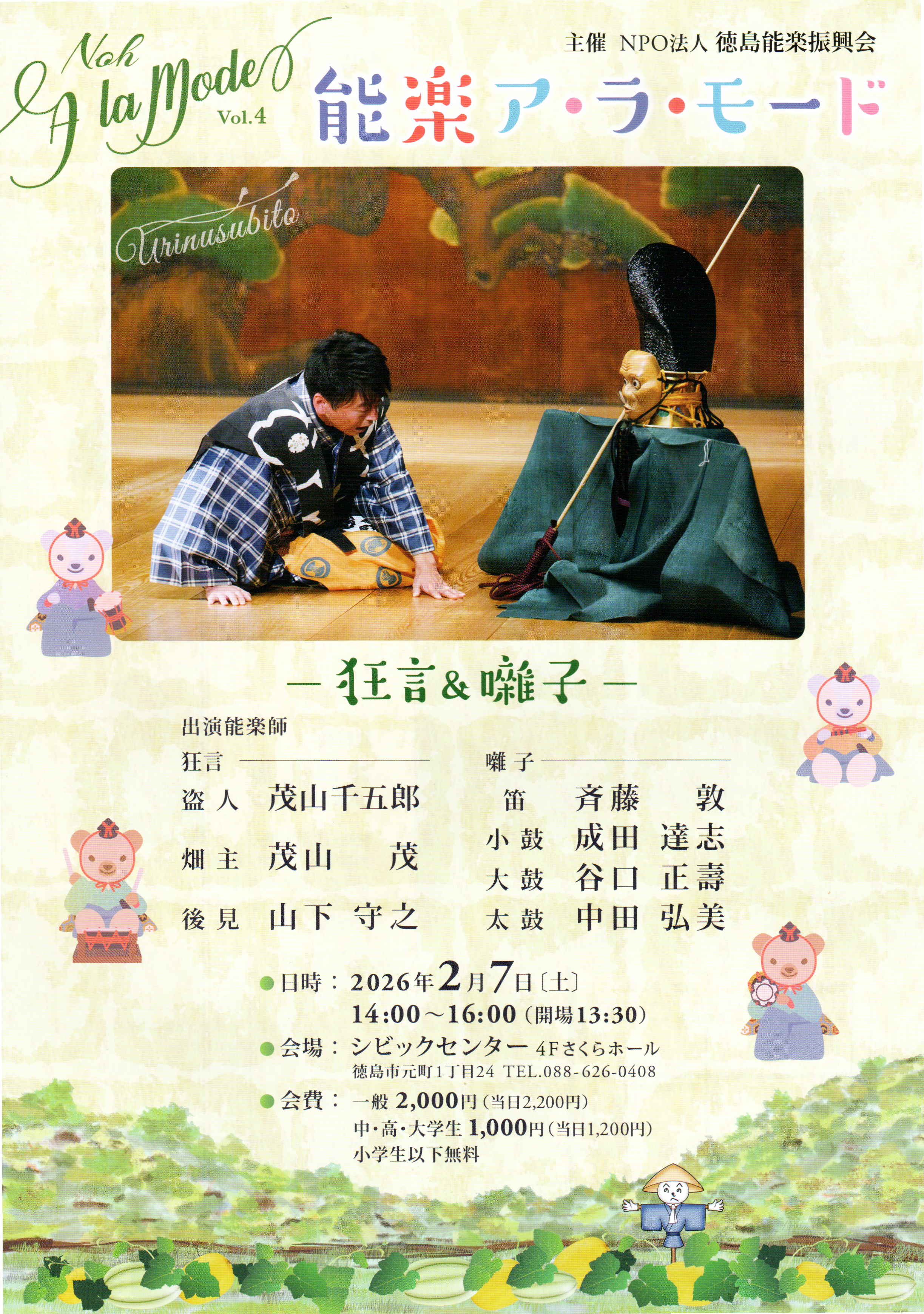

「瓜盗人」

事業案内に戻る NPO-ボランティア フェアに戻る